Praxis

Nachdem die knapp 300 Megabyte große Datei aus dem App-Store herunter geladen ist, empfängt mich die Software mit einem sachlichen, modernen und ziemlich dunkel gehaltenen Screendesign, das nur noch wenig mit der unterhaltsamen Optik von Djay2 gemeinsam hat. Allein die Taster und Bedienelemente im Bereich Cue-Punkte, Loops und Effekte lassen noch die Verwandtschaft erahnen.

Jeder, der schon mal eine DJ-Software benutzt hat, sollte sich auf Anhieb mit der Anordnung der virtuellen Bedienelemente zurechtfinden: In der oberen Hälfte sitzen die Decks (wahlweise zwei oder vier), links und rechts davon die beiden Effekt- und Loopsektionen. Darunter das Mischpult, nebst Pitchfader, Cue- und Transporttaster, BPM-Anzeige und Sync. In der Mitte jeder Deck-Seite ist ein Multifunktionsbereich platziert, der zwischen Filter/Dreiband-EQ, Effekt-, Loop- und Cuepoint-Steuerung umschaltbar ist. Dieser Bereich lässt sich übrigens auch minimieren und macht dann mehr Platz für die Deck/Wellenform-Ansicht. In der Summe sind es also sieben Screen-Layouts:

- Dual-Deck-Betrieb mit virtuellem Plattenteller (Wellenform wahlweise horizontal oder vertikal)

- Dual-Deck-Betrieb nur mit Wellenform (Wellenform wahlweise horizontal oder vertikal)

- Vier-Deck-Betrieb nur mit Wellenform (Wellenform wahlweise horizontal oder vertikal)

- Dual-Deck-Betrieb (Video-Mixing)

Elegant gelöst: Auch beim laufenden Betrieb kann man nicht nur zwischen der Ansicht, sondern auch zwischen den Modi wechseln. Falls man also gerade zwei Tracks am Laufen hat und zu der Überzeugung kommt, es bräuchte noch einen dritten, um die Sache rund zu machen, begibt man sich einfach in den Vier-Deck-Betrieb. Diese Vielseitigkeit dürfte für Einsteiger sogar ein bisschen verwirrend sein. Hier hilft am besten, am Anfang konsequent in einer Ansicht zu bleiben, bis man sich mit allen Funktionen vertraut gemacht hat.

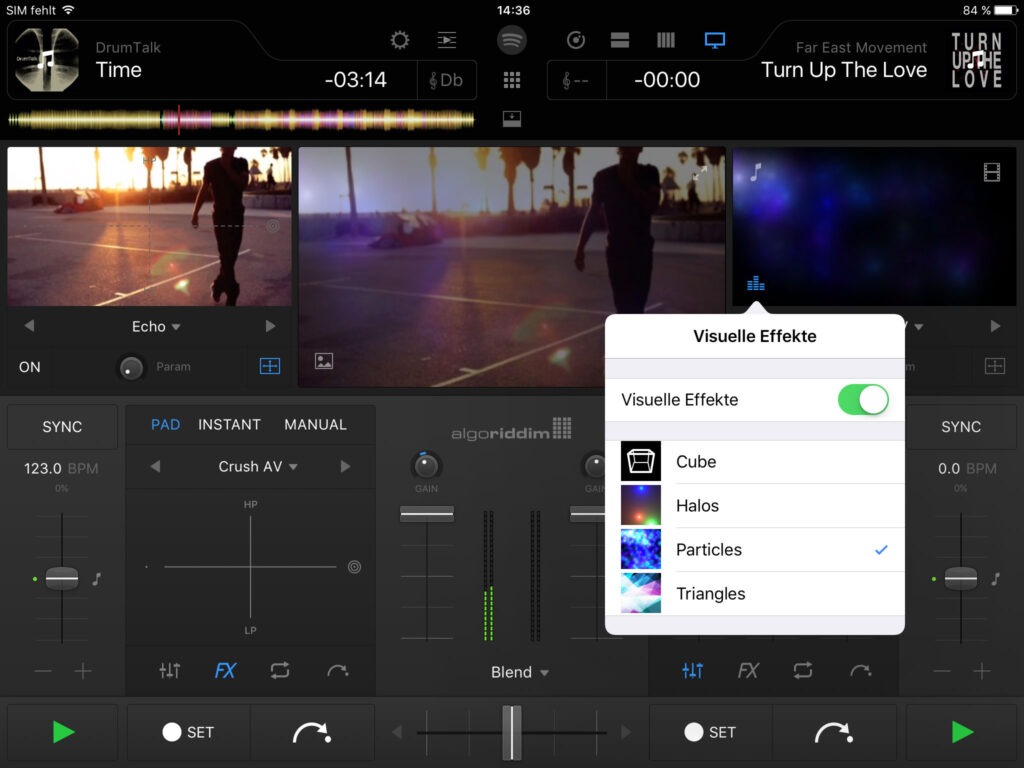

Ähnlich flexibel stellt sich die Sache auch beim Video-Mixing dar. So werden Audioeffekte beispielsweise mit visuellen Effekten verknüpft: Ein Delay in einem Deck bewirkt nicht nur ein akustisches Echo, sondern auch eine visuelle Veränderung, so denn in dem betreffenden Deck eine Audio/Video-Datei wiedergegeben wird. Mit Hall versehenes Material wird auch optisch weich gezeichnet. Tatsächlich funktioniert der gesamte Bereich des Videomixings in der Praxis wirklich ausgesprochen gut, zumal das zu beamende Material (Audio und Video) via Airplay elegant an ein entsprechendes Endgerät übermittelt werden kann. Für bislang reine Audio-DJs dürfte es allerdings ein äußerst mühsames und in Anbetracht der begrenzten Speicherkapazität des iPads auch nicht besonders lohnenswertes Unterfangen sein, sich ihre Track-Sammlung in Form von Videos zusammen zu suchen. Reine VJs werden dagegen höchstwahrscheinlich bei ihrer bewährten und oft leistungsfähigeren Software (meist Module 8) bleiben, so dass sich die Frage stellt, wer denn überhaupt von der Videofunktionalität Gebrauch machen wird – man wird sehen.

So professionell und seriös das Screendesign auch ist, gerne sähe ich in einer kommenden Version noch einen High-Contrast-Mode. Denn gerade vor dem Hintergrund, dass sich mit Djay Pro plus iPad eine ultraportable DJ-Lösung realisieren lässt, dürfte diese Kombination nicht selten auch im Outdoor-Bereich zum Einsatz kommen, wo die ziemlich dunkle Farbgebung – im Gegensatz zum düsteren Club – etwas schwer abzulesen ist. Wenden wir uns aber wieder der Kernkompetenz von Djay Pro zu: dem Mischen von Audio. Die Decks werden über den integrierten File-Browser mit Dateien versorgt. Via Dropdown-Menü filtere ich zwischen iPad-intern gespeicherte Media-Library oder Spotify-Zugriff. Dabei werden mir in beiden Fällen auch die entsprechenden Playlisten präsentiert und das wahlweise in Listen- oder Kachel-Darstellung – sehr schön. Noch besser: Auch die Tonart wird angezeigt. In den Voreinstellungen kann ich wählen, ob – falls man Tracks direkt von Spotify streamen will – dies in der Einstellung „normal“ (96 kb/s), „hoch“ (160 kb/s) oder „extrem“ (320 kb/s) erfolgen soll.

Nachdem das entsprechende File seinen Weg ins Deck gefunden hat, erfolgt die Analyse, bei der Tonart, BPM und Wellenform berechnet werden. Auf meinem iPad Pro erfolgt das ungefähr mit dem Faktor acht. Sprich: Für 5 Minuten Musik braucht der Analyse-Algorithmus knapp 40 Sekunden. Auf diesen Wert kommt übrigens auch ein iPad der dritten Generation. Nachdem die Wellenformübersicht berechnet ist und in praktischer Mehrfarbigkeit vom Display strahlt, kann – falls erforderlich – noch das Grid-Raster angepasst werden. Zur Auswahl stehen hier sowohl das Verschieben des gesamten Grid als auch das Setzen des Downbeats, sprich: der „Eins“.

Während das Taktraster – also das Tempo – durchgängig richtig analysiert wird, ist bei der Positionierung des Downbeats manchmal noch ein bisschen Nacharbeit erforderlich. Das lässt sich aber mit einem Druck auf „Grid Start setzen“ auch im laufenden Betrieb schnell erledigen. Wohl nur ein Bug der noch recht jungen 1.0.2er Version: Das Setzen des Downbeats direkt am Anfang eines Titels dauert erheblich länger als in der Mitte. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Fehler schnell behoben wird.

Das Manövrieren und Arbeiten mit Tracks innerhalb der Decks stellt sich dann als ebenso zielgerichtet wie umfassend dar: Stücke manuell oder via Sync-Taster angleichen, Cue-Punkte (acht Cue-Marker plus Start-Cue) und Loops setzen und abfeuern geht problemlos und völlig selbsterklärend von der Hand. Allein für die virtuellen Pitchfader hätte ich mir eine Möglichkeit gewünscht, sie zu vergrößern, denn mit einer physikalischen Größe (am Display) von gerade mal 2,5 Zentimetern, ist das Ansteuern des präzisen Pitch-Wertes dann doch etwas fitzelig. Im 4-Deck-Betrieb dann sowieso, da die Größe hier noch mal zusammenschrumpft. Als zusätzliche Spieloptionen stehen der Slip-Betrieb (Audio läuft im Hintergrund von Loops oder Slicings weiter) und der Slice-Mode bereit. In letzterem triggert ein kurzer Druck auf die Wellenform das entsprechende Segment, so als ob es ein Sample wäre, während das Audiomaterial im Hintergrund weiterläuft. Dieser Modus wird besonders im 4-Deck-Betrieb zur echten Performance-Waffe, zumal sich praktischerweise alle vier Player mit einem einzelnen Taster synchronisieren lassen.

Wer mit dem Manövrieren in vier Decks noch nicht ausgelastet sein sollte, hat in der Sampler-Ansicht die Möglichkeit, über zwölf Trigger-Pads eigene Sounds oder Klänge aus Soundpacks abzufeuern. Sogar das Sampling aus einem laufenden Deck heraus ist möglich. Eine Funktionstiefe wie beispielsweise in den Remix-Decks von Traktor darf und sollte man hier natürlich nicht erwarten – für kurze Jingles oder kleine Effekt-Einwürfe reicht es aber in jedem Fall.

Effekte und EQ

Wenden wir uns nun dem Bereich der Klangbearbeitung zu. Pro Deck findet sich hier zunächst mal ein Dreiband-EQ ohne Kill-Funktion, mit dem sich die grundsätzliche Frequenzverteilung gut in Form bringen lässt. Radikalere Eingriffe sind mit dem Dual-Filter (High-/Lowpass) möglich. Das macht grundsätzlich das, was es soll, allerdings ist die klangliche Qualität unterhalb dessen anzusiedeln, was man von anderen Vertretern dieser Gattung kennt. Insbesondere, da es bei der Resonanz nicht regelbar ist, landet man beim Durchfahren stellenweise in klanglichen Regionen, wo der Sound etwas harsch wird.

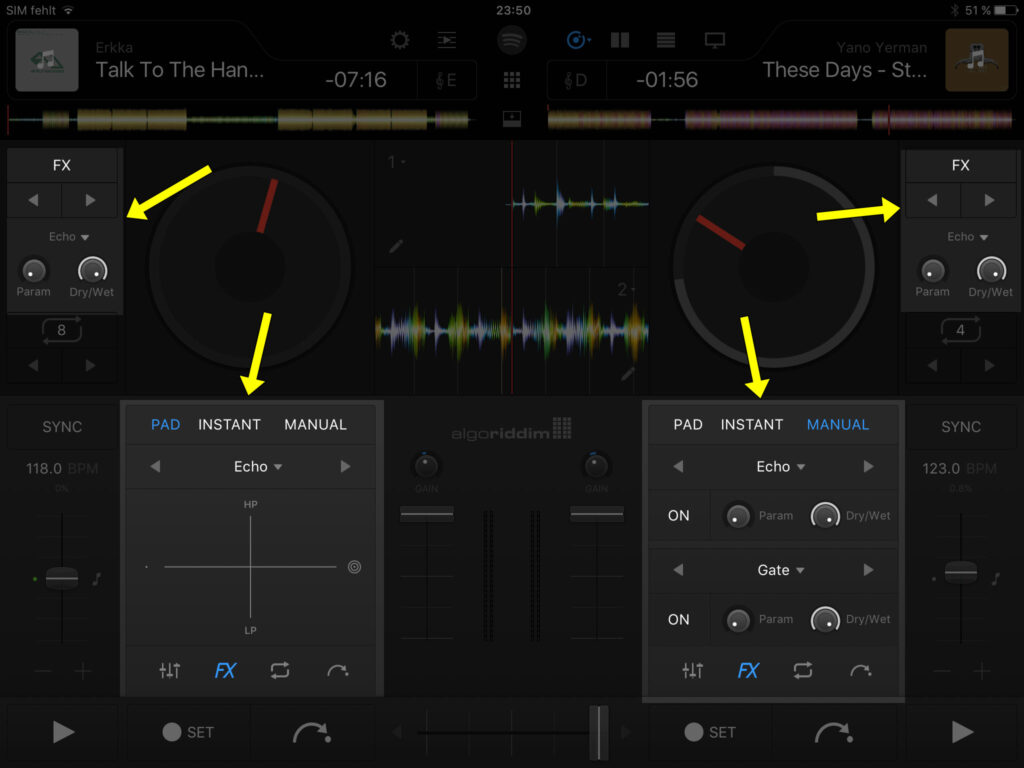

Für weitere Klangveränderungen stehen dann zwei Effekteinheiten pro Deck zur Verfügung, von denen die erste immer einen wählbaren Einzeleffekt steuert. Die Zweite – zwischen Pitch- und Linefader positioniert – verändert ihre Funktion je nach gewähltem Modus (Pad, Instant, Manual). In der Pad-Ansicht arbeitet man sich mit dem Finger in zwei Achsen gleichzeitig durch den gewählten Effekt und das Filter, Instant bietet verschiedene Macro-FX und Manual klappt zwei weitere Einzeleffekteinheiten auf. In der Basis-Ausstattung bekommt der Anwender Echo, Flanger, Phaser, Bitcrusher und Gate. Aufwändigere Effekt-Kreationen steuert die bekannte Plug-in Schmiede „Shugar Bytes“ bei. Die kosten dann allerdings extra (pro Pack 3,99 Euro, alle zusammen 9,99 Euro).