Praxis

Beginnen wir gleich mit dem Browser, denn die Mixsession beginnt natürlich mit der Musikauswahl respektive einem Tippen auf die Titelzeile des zu beladenden Players. Der Browser nimmt dabei die Farbhinterlegung des jeweiligen Players an

Die einzelnen Bereiche der Playlisten lassen sich einblenden und vergrößern, sodass ein gewisses „Floating Panel Feeling“ aufkommt. Die drei Browser-Einträge im Detail:

iTunes: Hier finden sich die Musikbestände vom iPad (Bibliothek) nebst der eigenen Playlisten ein. Im Gegensatz zur ursprünglichen Version aus 2014 sind mittlerweile die iTunes Featured Tracks und die integrierte Shopping-Funktion für Apples Music Store nicht mehr mit an Bord.

Spotify: Hier ist, anders als man es vielleicht erwarten würde, nicht das große Spotify-Universum vertreten, wie es beispielsweise bei DJAY der Fall ist, sondern lediglich eure eigenen Playlisten (so vorhanden), dazu einige wenige Pacemaker Empfehlungen.

Die Spotify-Integration funktioniert nur bei dauerhafter Online-Verbindung. Wer beispielsweise seine Titel mit der normalen Spotify-App heruntergeladen hat, um diese offline zu hören, hat davon in Pacemaker keinen Nutzen! Bedeutet auch: Wer bei seinem Kumpel auf der Pool-Party ein paar bereits herunter geladene Spotify-Tracks zusammenmixen will, benötigt auf jeden Fall WLAN, LTE oder Ähnliches! Ein kleiner Trost: Das ist bei DJAY nicht anders.

Mixes: beinhaltet eure selbst per Session Recorder aufgezeichneten DJ-Mixe.

Eine Preview-Funktion für Folgetitel fehlt im Browser. Ein Track muss folglich zum Anhören in ein Deck geladen werden. Damit ihr auch beim Browsen noch „Herr über das Geschehen“ seid, gibt es ganz unten weiterhin den Crossfader.

Automixer

Wer möchte, überlässt das Mixen der AI. Und hat sich erst einmal ein Track ins Deck verirrt, empfiehlt die Matching-Technologie je nach bestehender Netzwerkverbindung bereits den passenden Follow-Up entweder vom Tablet oder aus dem Online-Fundus. Auf den Übergang selbst hat der DJ jedoch keinen detaillierten Einfluss (nur leichte Wellenverschiebung), anders als bei der iPhone-Version, aber dazu später.

Mixing

Meine beiden Start-Titel aus der iTunes-Library sind nach wenigen Sekunden analysiert sind und dürfen dann miteinander synchronisiert werden. Ein Hit auf „Play“ und der Track in Deck A marschiert. Die Wellenansicht ist „so lala“: monochrom und ohne, dass man einen Beat erkennen könnte. Diese Art der Aufbereitung erinnert mich an frühe CD-Player, was aber nicht weiter tragisch ist, da es ohnehin keine Hotcue-Geschwader oder speicherbare Loops in Pacemaker gibt. Den einzigen Cue-Punkt könnt ihr oben in der Wellenformansicht verschieben, genau wie die aktuelle Abspielposition. Über Gain lassen sich die Tracks in der Lautstärke anheben und absenken, um sie von der Lautstärke her aneinander anzugleichen. Es gibt aber auch eine „Normalization“-Funktion, die das automatisch vornimmt. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das Frickeln der Frequenzen, weil man pro Deck immer nur an einem Regler drehen kann. Aber für das typische Bass-Out/In auf beiden Seiten langt es.

Zum Scratchen sind die beiden Teller jedoch nicht wirklich prädestiniert und auch das Kickdrum-Abwerfen gelingt, wenngleich nach einer gewissen Einspielzeit durchaus zu bewältigen, auf einem „echten“ Teller weitaus besser. Kein Wunder also, dass der Crossfader eine weiche Flankencharakteristik an den Tag legt und keinen Scratch-Modus. Dann geht es an das Angleichen der Tracks per „Sync“, was erwartungsgemäß recht gut funktioniert. Solltet ihr an einem der Decks die Geschwindigkeit erhöhen, zieht das andere natürlich unverzüglich mit. Ob ihr während der Mixsession einen Keylock (hier: „Time Stretch“, was nicht ganz stimmt, da ja entgegengesetzt auch komprimiert wird) einsetzen wollt oder nicht, könnt ihr nicht für das einzelne Deck bestimmen, sondern nur über die Preferences. Der Keylock funktioniert bis etwa drei, vier Prozent respektabel und lassen sich so ab fünf Prozent erste deutliche Artefakte wahrnehmen, wie man dem nachstehenden Sound entnehmen kann.

Manuelles Beatmatching

Wer auf manuelles Beatmatching steht, sollte mit den beiden „Tempo“-Wheels ganz gut zurechtkommen, denn sobald der Folgetitel auf die passende BPM-Zahl eingelockt ist, gelingt das Eintakten mit dem „Nudge“-Wheel ziemlich gut, vorausgesetzt die Tempo-Analyse der Software ist korrekt.

Die Geschwindigkeit wird im Pitch-Wheel mit einer Nachkommastelle angegeben, anders als im Track-Info-Bereich über den Decks, wo auf Ganzzahlen gerundet wurde (der Unterschied kann also gemäß Rundung fast ein BPM sein – 119,5 zu 120,4). Wer die Titel nur nach dem angezeigten Wert mischt und nicht nach Gehör, muss sich folglich nicht wundern, wenn die Tracks nach einigen Takten aus dem Ruder laufen können. Was mir hier noch fehlt, ist ein Pitch-Reset, der das Originaltempo wieder herstellt, ohne dass ich gezwungen bin, beispielsweise nach einem effektartigen Pitch-Down den kompletten Weg zurück zu kurbeln.

Effekte und Plug-ins

Gut, knapsen wir uns die Kohle für das Vorteilspack aus dem Kantinen-Wochenbudget ab und hören uns die wohl am Gebräuchlichsten sechs kostenpflichtigen Erweiterungen an.

Die Verteilung auf dem Ring dürft ihr dann selbst im Preferences-Menü vornehmen. Zunächst einmal vorweg: Die nahtlosen Schleifen und Rolls rollen rund. Die Effekte lassen sich gut bedienen und klingen ganz ordentlich. Sie bleiben auch bei einem Wechsel zum nächsten Tool in ihren Einstellungen erhalten, was sich auch im GUI gut darstellt und sie können im Ganzen (de-) aktiviert werden.

Aufgefallen ist mir noch: Es ist zwar möglich, das rechte und linke Deck simultan zu befingern, beispielsweise um einen Filtermix hinzulegen, aber zwei Effektparameter an einem Deck gleichzeitig zu bedienen geht nicht. Schade, wenn beispielsweise ein subtil unterlagerter Roll immer lauter, aber auch immer kürzer werden soll

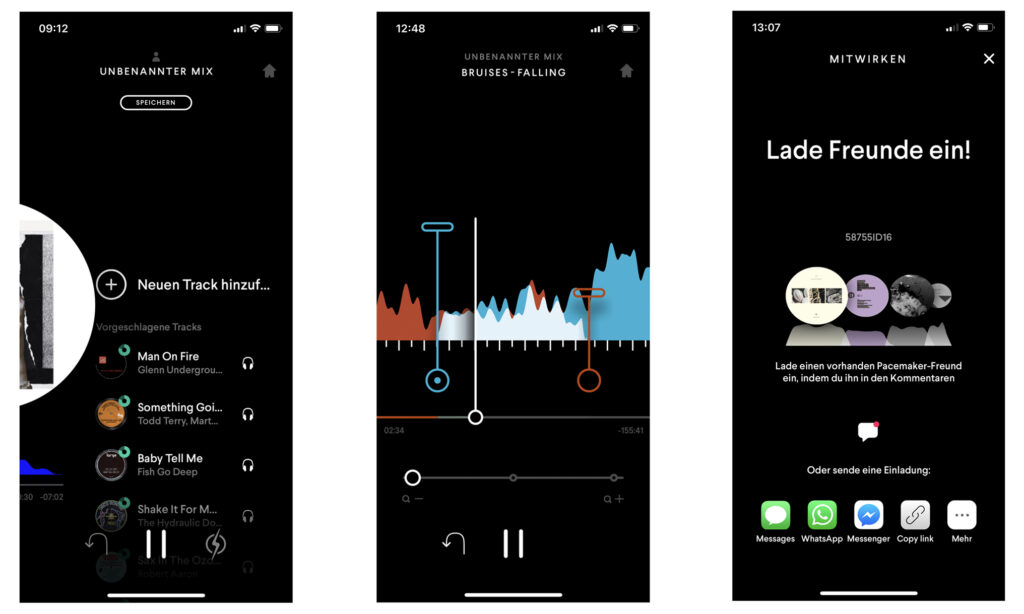

Pacemaker für iPhone

Auf dem iPhone gibt´s kein Dual-Deck-Layout. Hier ist lediglich der Automixer nebst Studio zur Erstellung von Sessions verfügbar. Folglich lassen sich ohne Abo-Modell lokale Mixe erstellen, indem man Tracks aus der Musikbibliothek manuell oder aus Empfehlungen der App hinzufügt. Das Programm legt dabei automatisch Übergänge fest, die bei entsprechenden Genres taktsynchron erfolgen.

Klickt man auf einen Übergangsbereich, können dort Übergangslänge und Lautstärkenverhältnisse verändert werden. Entweder einfach durch Verschieben der Waveform oder durch Doppelklick respektive das „Studio“.

Dort wird ein bestimmter Abschnitt des Tracks inklusive Wiederholschleife abgespielt, sodass man seine Änderungen nach Phrase, Takt oder Beat für den Mix überarbeiten kann. Ohne Abo gibt’s jedoch keine Speichermöglichkeit für den Edit, nervige Nag-Screens, kein Mix-Sharing oder Comments, kein Pacemaker online und ein abgespecktes FX-Angebot.

Effekte?

Richtig gelesen. Es gibt tatsächlich „Live-FX“ (Klangregelung, Reverb, HiLo-Filter), über deren praktischen Nutzen man in Ermangelung eines weiteren Decks und einer Recording-Funktion wohl geteilter Meinung sein darf. Wollt ihr auch den 8-Bit-FX, Whitenoise und Chopper nutzen, müsst ihr zum Abo greifen. Habt ihr dieses einmal abgeschlossen, könnt ihr die Online-Mixe (nur mit Spotify Tracks, lokale Tracks sind ausgeschlossen) dann via Upload in die Community und via Messenger, Nachrichten, WhatsApp etc. sharen und liken. Und natürlich kann man die App auch einfach zum Anhören der Mixe der Pacemaker-Nutzer hören. Dabei lässt sich nach Mixtapes, die dem eigenen Geschmack entsprechen, bequem per #Hashtag-Genre suchen.

Der Preis für Pacemaker+ liegt je nach Laufzeit zwischen 5,49 Euro pro Einzel-Woche und 37,90 Euro pro Jahr, was den Wochenbeitrag auf erträgliche 73 Cent reduziert bzw. den Monatsbeitrag auf etwa 3,15 Euro. Aber keine Bange: 7 Tage lang dürft ihr die Plus-Features erstmal kostenlos ausprobieren. Das führt mich zum Fazit…